ステンレス製ミルクパンのお手入れと焦げ防止のコツ

フライパンや鍋などの料理道具を選ぶ際のヒントや体験談をまとめた記事です。

料理家 栗原はるみさんの「IH対応ミルクパン15cm」(ブランド名:share with Kurihara harumi)を愛用しています。

内側に200mlごとの目盛りが付いており、計量カップを出さずに分量を測れてとても便利です。注ぎ口がないのにどこから注いでも溢れないデザインで、2〜3人前の汁物やゆで卵づくりにちょうどいいサイズです。2年程前に購入してから、ほぼ毎日使っています。

ステンレス鍋の魅力

ステンレスの正式名称は「stainless steel」といいます。「stain(錆び)」「less(少ない)」「steel(鋼)」という英語が語源で、直訳すると「錆びにくい鋼」という意味です。

ステンレス製の鍋は錆びにくく、耐久性に優れているのが魅力です。食材のにおいが付きにくく、衛生的に使えるところも気に入っています。

ステンレス鍋の注意点

ステンレス鍋は長く使える丈夫な調理器具ですが、扱い方を間違えると焦げや変色、サビの原因になります。長持ちさせるため、以下の点に注意しましょう。

-

空焚きは避ける

鍋の変形や変色の原因になります。

-

調理後の熱い鍋に冷水をかけない

急激な温度変化で鍋がゆがむおそれがあります。少し冷ましてから洗いましょう。

-

塩分や油分が付いたまま放置しない

サビやにおい残りの原因になります。

-

鉄やアルミなど異種金属と接触したままにしない

もらいサビ防止のためです。

-

調理したものを鍋に入れたまま保存しない

腐食やにおい移りの原因になります。

鍋が焦げ付いてしまった失敗談

先日、ミルクパンでコーンクリームスープを温めているときに焦がしてしまいました。調理中は気づかなかったのですが、スープを注いだあと、鍋底の縁が茶色くなっているのを発見。焦がさないように火加減に気をつけ、こまめに混ぜていたつもりでしたが、お玉が大きく底まで混ぜきれていなかったようです。

ステンレス鍋の焦げ取り方法

まずはお湯でふやかし、中性洗剤でつけ置き洗いをしました。落ちなかった頑固な焦げには重曹を使い、落とすことができました。

重曹で煮る方法

-

鍋に焦げが浸る程度の水を入れ、大さじ1の重曹を加えます。

-

弱火〜中火で10〜15分加熱します。火を止めてしばらく放置。

-

スポンジ等でこすって落とします。

重曹ペーストを使う方法

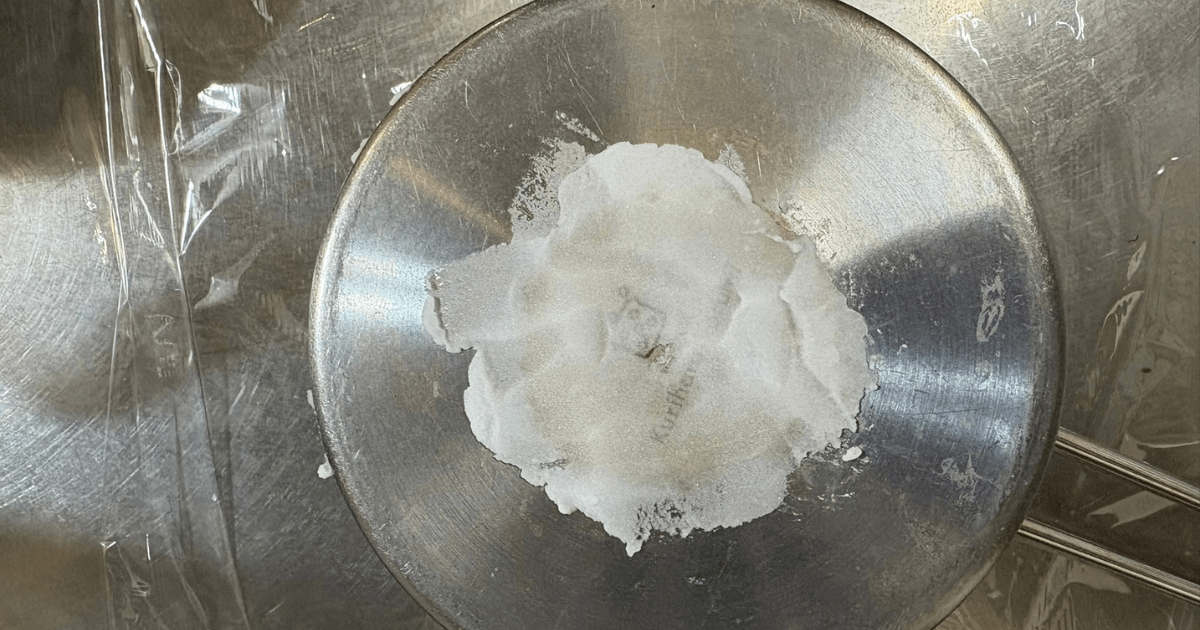

頑固な汚れには重曹ペースト(重曹:水=2:1)を作り、ラップして1時間放置してからこすります。

鍋外側の焦げ付きも同じ方法で落とせます。写真は鍋底裏の焦げを重曹ペーストで落としたときのものです。

ペーストを塗ったまましばらく置くと、こびりついた汚れが柔らかくなり、スポンジでこすればきれいになります。

Before

After

野菜の焦げなどアルカリ性の焦げには、酢やクエン酸が有効です。水に加えて加熱し、焦げを柔らかくしてから、スポンジ等でこすり落としてください。

重曹を使った焦げ落としの注意点

-

沸騰させた重曹水に素手で触れると、手荒れを起こす可能性があります。手袋を使用して下さい。

-

金属タワシやフォーク等、固いものでこすると、鍋の表面に傷がつく恐れがあります。使用には問題ないですが、傷つくのを避けたい場合はスポンジやヘラ、柔らかいブラシ等を使いましょう。

焦げ防止のコツ

鍋を焦げ付かせてからは火加減に注意し、弱火でじっくり温めるようにしています。かき混ぜるときは調理スプーンやゴムベラを使って、鍋底の角までしっかり混ぜるようにしました。火加減と混ぜ方に気をつけるようにしてから、焦げ付きを防げるようになりました。

まとめ

ステンレス鍋は錆びにくく、耐久性が高く、衛生的に使える調理道具です。ただし、扱い方によって焦げや汚れがついてしまう場合もあります。汚れが残っていると、さらに焦げ付く原因になります。

焦げ付きを防ぐには火加減に注意し、底に張り付きやすい料理はこまめにかき混ぜることが大切です。調理後はできるだけ早く洗い、汚れを蓄積させないようにしましょう。

ステンレス鍋は適切にお手入れすれば、長く使い続けることができます。毎日の小さな積み重ねが、鍋を長持ちさせるポイントです。

作成日: 2025-09-20 10:57:21

更新日: 2025-11-10 18:44:21

関連の口コミをもっと見る